-

신석기시대 초창기 및 조기를 중심으로역사 및 고고학 2021. 12. 23. 19:04

단양 상시동굴 출토 융기문토기

토기(土器)란 점토로 용기 모양을 만들어 건조한 후, 그것을 불에 구운 그릇을 말한다. 간단한 작업으로 보이지만 이 과정을 거친 그릇은 점토와는 비교되지 않을 정도로 단단하고 불에 넣어도 타서 없어지지 않은 것은 물론 물에 넣어도 녹아버리지 않는 전혀 새로운 성질을 지니게 된다. 고든 차일드는 ‘인류가 화학변화를 적용한 최초의 대사건’이라고 강조했을 정도로 인류 역사상 가장 중요한 기술혁신 중의 하나이다. 토기발명의 중요한 요소 중의 하나인 점토를 불로 구워서 물에 녹지 않는 물질로 바꿔 만드는 기술은 이미 후기 구석기시대의 비너스상이나 동물상의 제작에도 적용되고 있었다. 또 하나 토기의 중요한 요소는 그것이 용기의 형태를 띠고 있다는 점인데, 그 용기라는 것도 토기 등장 이전에 가죽 주머니나 바구니 등의 형태로 훨씬 이전부터 사용되고 있었기 때문에 전혀 새로운 요소는 아니었다. 그러므로 토기의 발명은 정확히 말해 점토를 이용한 화학적 변화의 적용이 용기로서의 형태로 발현된 것이 중요하다. 즉 토기란 이미 알고 있었던 기술요소 몇 가지를 종합한 성과품이다.

토기의 발명은 지구상의 어느 한 곳에서 우연한 행운에 힘입어 이루어진 후 세계 각지로 퍼져나간 것이라기 보다는 환경조건이 다른 몇 개 지역에서 각각 독립적으로 종래의 기술요소를 조합하여 토기 만들기를 성공시켰다고 생각하는 가설이 가능하다. 아무튼 토기는 긴 빙하기를 끝나고 기후가 온난해지면서, 주변에 있는 식물 및 동물도 변화해가는 상황 속에서 인간이 적응해가기 위해 발명한 도구의 하나이며, 구석기적 생활양식에서 신석기적 생활양식으로의 변화를 이끈 큰 힘이 되었을 것이다.

토기가 가져다준 가장 큰 이점은 자비요리의 보급에 의해 식료로써 이용할 수 있는 종류가 증가하고, 그 중에서도 특히 식물질 식료 자원의 개발이 진전된 것이다(Ex 도토리는 그대로 떫어서 먹을 수 없지만, 가루를 내서 물에 개어 가열해 떫은맛을 우려내면 귀중한 식료 자원이 됨).

한편 토기에는 저장용 그릇이라는 측면도 있다(Ex 신석기시대 토기 중 식기나 자비용으로 사용할 수 없을 정도로 큰 토기가 출토되는 것을 보면 그것이 저장용기였음을 쉽게 상상할 수 있을 것임).

동삼동패총 및 남경유적 출토 대형 빗살무늬토기 토기 사용과 정착생활은 어느 것이 먼저라고 할 수 없을 정도로 서로 유기적인 관련을 맺으면서 발생했지만, 토기의 사용이 정착생활을 보다 안정적으로 지지해 주는 도구였다는 점은 틀림없는 사실이다. 정착생활은 나아가 식량생산과 가축사육을 촉진시켜 인류에게는 혁명적인 번성의 기회가 주어진다. 그야말로 토기의 발명은 주방혁명에서 비롯하여 그 연장선상에서 생활양식의 변화를 가져온 인류 역사상에 있어서 획기적인 일이다. 이러한 점에서 토기의 출현을 학문상 시대구분의 한 지표로 삼기도 하며, 특히 동북아시아지역에서는 많은 연구자들이 토기의 출현을 신석기시대 시작의 기준으로 보고 있다.

초창기시대

과거 우리나라에서는 후기구석기시대가 끝나는 BC10000년 ~ 6000년 사이의 관련 유적 및 유물이 발견되지 않아 공백기로 남아 있었다. 최근 제주도 고산리유적과 청도 오진리유적에서 이러한 공백을 메워주는 새로운 자료가 발견되었다.

고산리유적- 후기 구석기적인 요소가 남아 있는 소형 타제석촉과 유기물질이 삽입된 古토기가 출토. 고산리에서 출토한 석기 및 토기에서 나타나는 특징은 러시아 아무르강 및 일본의 죠몬(繩文)문화의 초장기 자료와 유사한 특징을 지니고 있으나 고산리유적의 층위가 불안정하다는 문제가 남아 있다.

오진리유적- 융기문토기의 하층(Ⅳ층)에서는 각종 석기와 토기가 출토되었다. 토기는 문양이 조잡하고 기면 조정 시 조흔상의 정면흔을 남기고 있으며, 석기는 격지를 타격하여 제작한 각종 소형 격지 석기가 주를 이루고 있다.

한반도 신석기시대 초창기 현황 신석기시대 조기를 대표하는 토기는 융기문토기와 오산리식토기로 볼 수 있다. 이들 토기의 특징과 분포양상 및 주변지역과의 관계 등을 간단히 살펴보겠다.

융기문토기

융기문토기(隆起文土器)는 덧무늬토기로도 불리는 토기로 그릇의 표면에 점토 띠를 덧붙여 각종 문양 효과를 나타낸 것이다. 이 토기의 존재는 1930년대 일본인 연구자들에 의해 이루어진 동삼동 패총 발굴조사로부터 알려지기 시작하였으며, 빗살무늬토기와는 다른 계보를 가지는 토기로 인식되었다. 동삼동패총 발굴조사를 보고하는 글에서 오이까와(及川民次郞)가 ‘융기문 토기’라는 용어를 사용한 것이 시작이었다.

한반도출토 융기문토기의 기종

융기문토기는 기종에 따라 심발형 ∙ 발형 ∙ 완형 ∙ 호형으로 구분되는데, 발형 및 심발형이 가장 많이 출토된다. 저부(바닥)의 형태에 따라 평저와 원저로 구분되는데, 발형에는 평저가 많고, 완형 및 호형에는 원저가 많다. 평저 바닥에는 토기 성형과정에서 바닥에 깐 나뭇잎 무늬가 그대로 남아 있는 경우가 간혹 존재한다.

토기 표면에 덧붙이는 덧띠는 가는 점토 띠를 붙인 것과 점토띠를 붙인 후 그 위에 각목을 새긴 것이 있다. 일반적으로 각목을 새기지 않고 순수하게 점토 띠만 붙인 것을 융기선문(隆起線文)이라 하고, 점토 띠에 각목을 새긴 것을 융기대문(隆起帶文)이라 불러 구분한다(Ex 일부 연구자는 점토 띠의 두께를 기준으로 굵은 것을 융기대문, 가는 것을 융기 선문이라 하는 경우도 있으나 분류기준이 대단히 자의적이라 적절한 분류 방법이 아님). 점토 띠 위에 각목을 새기는 것은 토기 표면에 점토 띠의 접착을 강하게 하는 효과가 있으며, 각목을 새기는 방법도 다양하다(Ex 날카로운 시문구로 예리하게 찍은 것, 끝이 약간 둥근 시문구로 눌러 만든 타원 형태의 각목, 단면이 둥근 시문구나 손가락 끝으로 눌러 점토 띠가 넓게 퍼진 것, 두꺼운 점토 띠의 상면과 양측면, 혹은 양 측면에서 시문한 각목 등이 있음). 또한 엄지와 검지로 토기 표면을 집어 솟아오르게 하여 융기문과 유사한 효과를 내는 유사(類似)융기문이 있다. 융기선문과 융기대문은 단독으로 문양을 구성하는 경우도 있지만 두 가지 이상이 결합하는 경우도 있다. 덧무늬가 없는 부분에 새김무늬(沈線文), 찍은무늬(押引文 ∙ 押捺文)를 베풀 것도 있으며, 붉은 칠(朱漆)을 한 것도 있다. 융기문과 유사한 것으로 점토 알갱이를 규칙적으로 붙인 융기점열문(隆起點列文) 혹은 두립문(豆粒文)이 있다.

각종 융기문의 시문방법 토기의 태토는 대부분 찰흙질로 빚어졌으며, 토기가 잘 빚어질 수 있도록 하기 위해 주위에서 구할 수 있는 화산암 및 바닷가의 잔 자갈 등을 깨뜨린 것을 비짐으로 첨가하는 경우가 많다.

한반도 융기문토 출토 유적분포도 융기문토기가 출토되는 유적은 남부지역에 집중되고 있으며, 연안이나 도서지역에 많다. 이전에는 남해안에서만 출토되는 것으로 여겨졌으나, 동해안 지역의 고성 문암리, 양양 오산리 ∙ 용호리유적 등에서 출토되고, 충북 단양 상시동굴과 같은 내륙지역에서까지 출토함으로써 그 분포범위가 넓어지게 되었다. 또한 제주도에서도 융기문토기가 출토하고 있어 제주도지역도 남부지역의 문화권에 속함을 알 수 있으며, 이와 더불어 대마도의 고시다까(越高)유적에서도 융기문토기가 출토하여 그 분포범위가 바다를 넘어 상당히 넓음을 알 수 있다.

울산 우봉리유적의 유물포함층과 출토한 융기문토기 융기문토기의 출토양상을 살펴보면 주거지등 유구와 관련하여 출토되는 경우는 거창 임불리유적, 돌산 송도패총 등 소수에 불과하고, 그 외에는 대부분 유물포함층이나 패총에서 출토되는 경우가 많아 융기문토기가 중기까지 존재한다는 견해가 제기가 되었다. 그러나 울산 우봉리유적 ∙ 세죽유적 ∙ 신암리유적 등 융기문토기의 단순 유적이 조사된 한편, 경주 황성동267유적, 하동 목도패총 등 영선동식토기의 단순 유적도 잇따라 조사됨으로써 융기문토기와 영선동식토기는 각기 독자적으로 존재한 시기가 있었음을 알 수 있다.

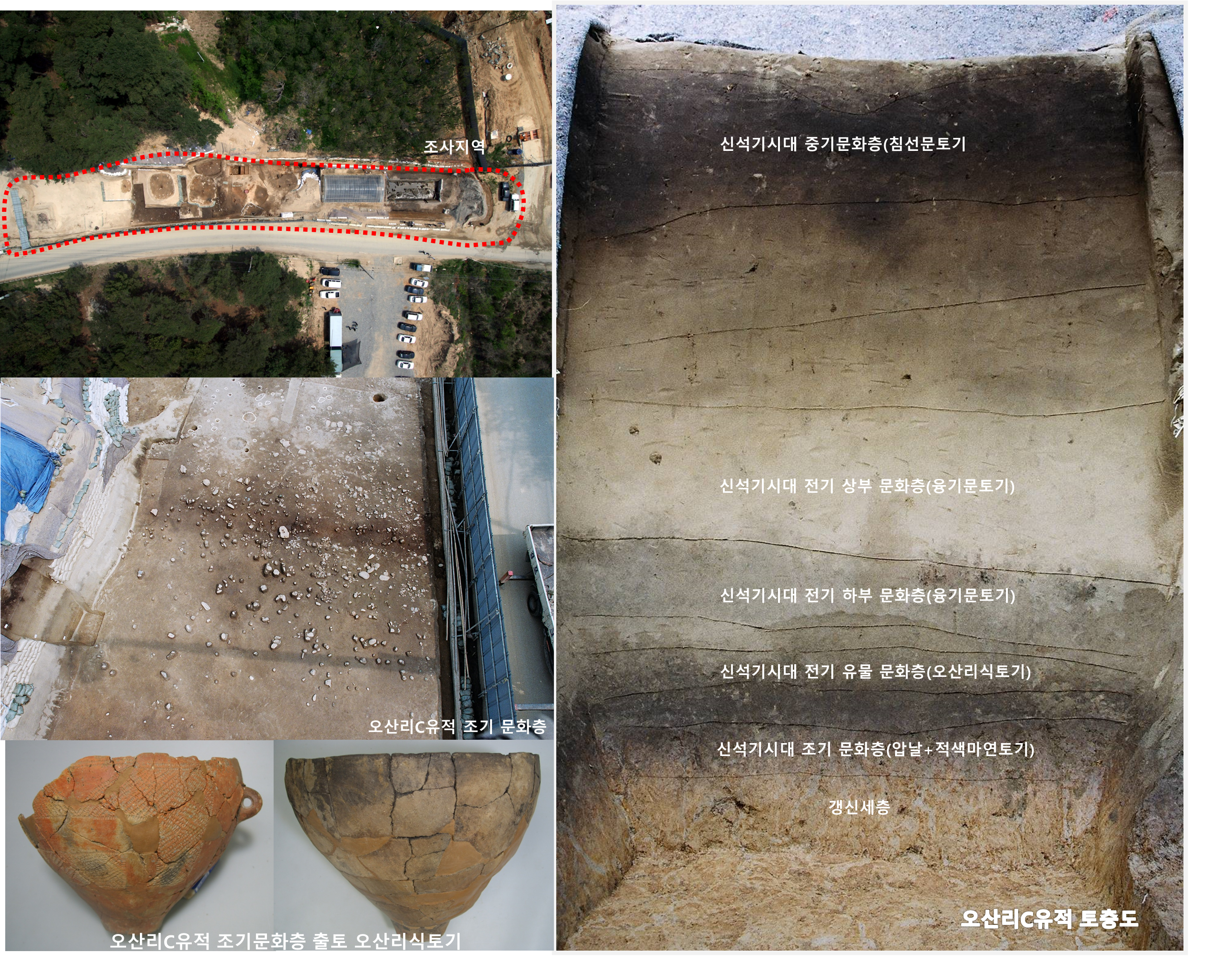

러시아 아무르강 유역 및 중국 송눈평원 출토 융기문토기 많은 연구자들이 융기문토기의 계보를 러시아의 아무르강 중유역과 중국 동북지방의 송눈평원 융기문토기에서 찾고 있으며, 그 이동루트를 동해안과 동남해안지역으로 추정하고 있다. 그러나 최근 조사된 문암리유적과 오산리C유적을 통해 볼때 동해안지역에서는 융기문토기보다 오산리식토기가 층위적으로 앞서고 있으며, 이 오산리식토기보다 층위적으로 앞선 무문양토기층이 존재한다. 융기문토기의 기원과 계보를 주변지역과의 연계하여 시도하려는 점이 높이 살 수 있으나 북에서 남으로의 단순적인 전파론적인 관점에서 우리나라의 융기문토기의 성립을 설명하려는 점은 재고 되어야 한다.

오산리식토기

오산리식토기(鰲山里式土器)는 양양 오산리 유적의 하층과 중층에서 출토된 평저토기를 표식으로 한다. 오산리식토기의 특징을 토기 형태와 문양으로 나누어 보면 우선 토기의 형태는 발형 ∙ 옹형 ∙ 호형 ∙ 완형토기가 있다. 그중 절반 이상이 옹형토기이며, 그 다음으로는 발형토기가 많아 오산리식토기의 특징적인 양상 중의 하나로 지목되고 있다. 발형토기와 옹형토기 모두 구연부 안쪽이 비스듬하게 처리하여 단의 형태를 이루고 있으며, 모두 바닥이 모두 평평한다. 옹형토기에는 일찍부터 손잡이가 달리거나 목이 있는 토기들도 많이 출토된다.

각종 오산리식토기(1~6오산리유적, 7∙8문암리유적) 문양은 시문 부위가 구연부에 한정되어 있다는 점이 특징이며 시문 기법은 자돌기법이 주로 이용되었다. 자돌기법으로 시문한 문양은 시문구 선단부의 형태와 시문 각도에 따라 다양하다. 구순부 가까이부터 무늬를 3~4줄 눌러 찍은 종류가 많은데, 평행으로 된 점무늬나 반죽관문 및 손톱무늬가 가장 많다. 그 외 침선문과 구순각목이 시문 된 것도 있다.

오산리식토기의 각종 문양

토기 겉면에 덧입힘을 하거나 공들여 문질러서 광택 나는 것이 많다는 점에서 남해안지방의 토기들과 유사성이 있다. 바탕흙은 가는 모래는 섞은 찰흙이 주로 쓰인다.

오산리식토기가 출토된 유구들 오산리식토기는 주로 주거지나 분묘유적에서 출토하는데, 아직까지는 유적의 수도 많지 않고, 강원도 지역을 중심으로 분포하는 지역성이 강한 토기문화라고 할 수 있다.

오산리식토기 출토유적 과거 오산리식토기의 시간적인 위치에 대해서는 조기의 융기문토기와 중기의 침선문토기 사이에 위치되어 왔었다. 그러나 최근 예맥문화재연구원에서 조사된 오산리C유적의 조사결과 융기문토기보다 선행한다는 것이 밝혀졌다. 그리고 하한은 융기문토기와 공반하여 전기까지 존재하는 것을 알 수 있다. 오산리식토기의 계통에 대해서는 동북아사아의 평저토기문화권에 속하는 토기양식으로 중국의 동북부지역의 토기문화와 러시아의 자이싸노브카 문화와의 관련성이 지적되고 있다.

오산리C유적 지금까지 우리나라 신석기시대 조기에 해당하는 융기문토기와 오산리식토기에 대하여 간단히 살펴보았다. 앞으로 유적의 조사와 연구에 의하여 연구성과는 바뀔 수 있다는 점을 명시하며 이만 글을 마친다.

'역사 및 고고학' 카테고리의 다른 글

신석기시대 목기 (0) 2022.02.07 신석기시대 농경(新石器時代 農耕) (0) 2022.02.07 신석기시대 골각기 (0) 2022.02.07 신석기시대 (0) 2022.02.06 한반도의 신석기시대 (0) 2021.12.22